情報産業(ビジネス)の特徴(その1)

今回のテーマは「情報産業(ビジネス)の特徴」についてです。本ブログ「その12 情報産業の種類と発展の歴史」でご説明したように、「情報産業」は「ITを使って主にディジタル情報を生産、収集、加工、提供するなどといった形で業務を行っている産業」です。情報産業はこのように「ディジタル情報」をコンピューターなどを利用して扱うことを業務・ビジネスとしており、主に物質的なものを扱うような他の産業(製造業など)と異なる部分が多いのです。そのため、はじめて情報産業の企業と関わる時は、その特徴を理解して取り掛かる必要があります。今回は情報産業が他の産業とどんなところが違うのか、その主な特徴を6項目に分けてご説明します。今回の内容は、かなり私の思い込みや主観が入っていることをご容赦ください。

(1)「ハード屋」と「ソフト屋」の存在:

フォン・ノイマンが「ストアドプログラム(stored program)方式」を考案し、「プログラム」つまり「ソフトウェア」と、「ハードウェア」を分けておいてくれたおかげで、情報産業には「ハード屋」と「ソフト屋」という二つの人種がいます。ところが、私の経験では、この二つの人種はあまり仲がよくありません。設計に対する考え方や仕事に対する考え方、場合によってはライフスタイルまで違うことが多いのです。一つのコンピューターを開発する場合、「ハードウェア」と「ソフトウェア」の両方が必要なため、設計段階でよく打ち合わせが行われれます。しかし、どうゆう訳か対立することが多いのです。

「ハード屋」とは、「ハードウェア」の設計者です。コンピューターのCPU(Central Processing Unit)や半導体メモリ、これらの電子部品を搭載した「電子回路基板」、ハードディスクドライブ(HDD)や液晶ディスプレイ、プリンターなどの「入出力装置」などを設計・開発し、製造します。「ハード屋」は物を製造するほかの製造業と共通点が多い仕事をしています。物理やエネルギーが支配する世界で格闘しているのです。私の個人的な見解としては「堅い人」が多いように思います。米国北東部のアイビー・リーグ(Ivy

League)に属する大学の出身者で、きっちり整髪し、きちんとした服装をし、会社でもネクタイを着用しているような人のイメージです。会社で言えばインテルやIBMで、血液型で言えばA型タイプという感じです。

これに対し「ソフト屋」は「ソフトウェア」の設計者です。「ソフトウェア」も「アプリケーションソフトウェア」と「基本ソフトウェア(OS:オペレーティングシステム)」の二つがあり、これらを設計・開発し、製造(プログラミング)します。「ソフト屋」は「ハード屋」と違って物理やエネルギーが支配する世界とは違った「情報」の世界で設計をします。性能や応答(レスポンス)時間を重視する「リアルタイムシステム用ソフトウェア」の開発以外では、「時間」をあまり意識することもなく、論理(ロジック・アルゴリズム)の世界で仕事をしています。私の個人的な見解としては「ハード屋」と違い、自由で柔らかい人が多いと思います。いつもラフな格好でジーパンを好み、頭も長髪でひげを伸ばしている。会社で言えばアップルコンピューターで、その創設者のひとりであるスティーブ・ジョブスは代表的な例です。血液型で言えばB型の天才・芸術家タイプです。

今後、さまざまな製造業はIT化を進めたり、協業(コラボレーション)していく必要が出てきます。すると、今まで付き合ったことがないような異人種の「ソフト屋」とも、うまく付き合っていかなければならないのです。

(2)「ムーアの法則」に支配されるビジネス:

「ムーアの法則」とは、インテルの設立者の一人である、ゴードン・ムーア(Gordon E. Moore)が提唱した半導体(「大規模集積回路、LSI(large-scale

integration)」)の製造における長期的傾向の指標の一つであり、「半道体の集積密度は、18~24カ月で倍増する」というものです。有名な法則なので、ご存じの方も多いかもしれません。これまで、何度も限界説が唱えられてきましたが、現在に至るまで、ほぼその傾向は継続しています。仮にこれを低く見積もって、24カ月で倍増するとして計算すると、14年後には128倍集積密度が高くなります。つまり半導体の大きさ(面積)は128分の1になることになります。例えば、現在4cm四方の大きさがある半導体があったとすると、14年後には約4mm四方の大きさになってしまうことになります。さらに14年後(最初から28年後)には、約0.4mm四方の大きさになってしまう、一粒の砂のような大きさにまでなってしまうのです【図1】。「ムーアの法則」を年率で計算すると約40%となり、そんなに大きいと思われないかもしれません。しかし「ムーアの法則」は指数関数的法則なので、毎年約1.4倍の高密度化が継続されることになり、そのスピードは加速していくことになります。この法則のおかげで、私たちは従来の汎用コンピューター(ホストコンピューター)を凌ぐような高性能のスマートフォンを持ち歩くことができるようになったのです。

図1:ムーアの法則

「ムーアの法則」は集積密度に関する法則ですが、集積密度が上がると、従来と同じ大きさのチップにより多くの半導体を載せることができるようになり、より高機能で高性能なチップが作れるようになります。そのため、パーソナル・コンピューターに使われるCPU(Central

Processing Unit)チップも、ほぼ「ムーアの法則」と同じ速さで高性能化も進んでいきました。こうして、パーソナル・コンピューターメーカーの性能競争が始まったのです。ユーザーは少しでも性能の高い製品を選ぼうとします。そのため、メーカーは少なくとも出荷時点では最高性能の製品を出す必要があります。私もコンピューターの設計をしていた時は、当然この性能競争に巻き込まれました。新しい製品を出荷するまで、開発には1年半~2年を要したため、2年後にはトップになれる性能をまず予測し、その性能実現に向けて開発を行いました。まさに時間との闘いで、ミスは許されませんでした。うまく予定のスケジュール通りに予定の性能で出荷できれば、その時点での性能トップになれましたが、その優位性は半年ともちませんでした。したがって、一つの開発が終わると同時に次の開発に取り掛かる必要がありました。その頃のコンピューター設計者の間では、この仕事を「まるで逃げ水を追いかけているような仕事だ」と嘆いていたものです。このように、情報産業は「ムーアの法則」に支配され、翻弄されてきたのです。

このように情報産業がその製品性能を飛躍的に高めることができた理由の一つは、製品が「情報」を扱うものだったからです。「情報」の世界では、重力や抵抗などの影響はほとんどありません。CPUの性能アップはそのまま「情報処理」の性能アップにつながります。これが例えば自動車産業であれば、エンジンをいくら高性能にしても、そのまま自動車の性能(最高速度)を上げることはできないと思われます。それは、実世界で人を乗せる自動車では、重力や抵抗の影響と安全性の制約を受けるためです。

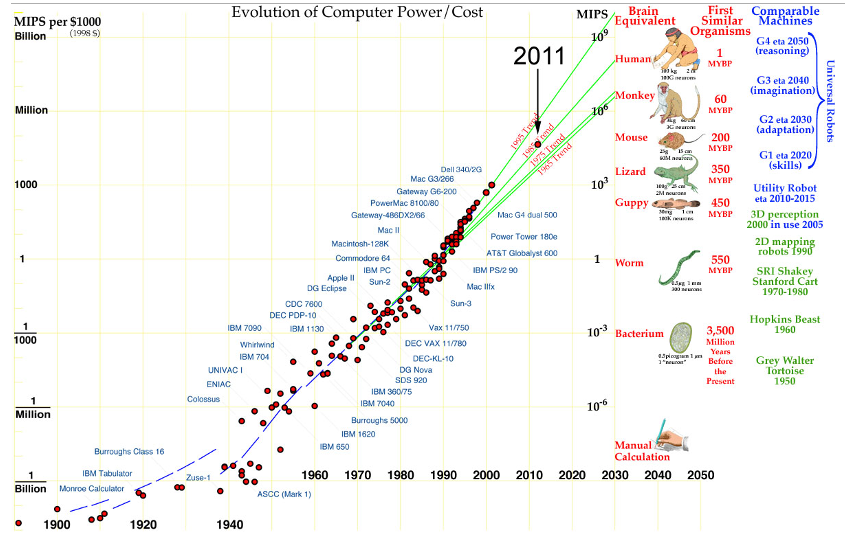

コンピューターの性能に関しては、絶対値で把握しておく必要があります。ハンス・モラベック(Hans Moravec)はコンピューターの性能トレンドを整理し、その性能が指数関数的に高速化していることを示しています【図2】。このグラフの縦軸は対数であり、グラフ上の直線はそのトレンドが指数関数的であることを示しています。そして彼は。2030年頃にはその性能が人類の脳と匹敵するほどになると予測しているのです。

図2コンピューターのパワー/コストの進化

When will computer hardware match the human brain?より

(Hans Moravec:Journal of Evolution and Technology.1998.Vol.1)

今年(2020年)、スーパーコンピューターの性能ランキングで、日本の新型スーパーコンピューター「富岳」が世界一となりました。久々に胸がすっとするような明るい話題でした。しかし「ムーアの法則」に支配される情報産業においては、このランキングは一時的なものであり、いずれ他のスーパーコンピューターに抜かれます。しかし、そうなったらまた抜き返せばよいのです。世界最先端(世界一位)を目指すという気概が大切なのです。数年前の事業仕分けで「世界一になる理由は何があるのか」という議論がありました。私は、その気概を持ち続けることがとても大切で、これを失ってしまったら、日本のように国土も狭く資源も乏しい国はずるずると地盤沈下していくだけだと思います。常に挑戦し競争する心、打ち勝つ心が日本には必要です。明治維新の時には満ち溢れていたその精神が、現代は少し薄れているように思います。

(3)「破壊的イノベーション」を起こしやすいビジネス:

近年、「破壊的技術(disruptive technology)」という言葉をお聞きになることが増えてきたのではないでしょうか。破壊的技術とは一般的に「従来の価値基準ではむしろ性能が低下するが、新しい価値基準のもとでは従来製品よりも優れた特長を持つ新技術」のことであり、例としては、ディジタルカメラやパーソナル・コンピューターなどが挙げられます。ディジタルカメラを例にして、もう少し詳しく説明しましょう。従来技術としては写真フィルムを使ったアナログ方式のカメラが大衆にも受け入れられ、広く普及していました。カメラの従来の価値基準とは「写真をきれいに撮ること」であり、写真フィルムの解像度は高く、美しい写真を撮ることができました。そこに登場したのがディジタルカメラですが、発売当初はその解像度は写真フィルム式のカメラに劣り、画質という意味では太刀打ちできませんでした。しかし、ディジタルカメラには、写真フィルムが不要であり、その代わりSDカードなどのディジタルメディアに撮影した写真データを保存することができました。これが新たな価値基準です。そのSDカードの写真データは、自分の思い通りに消すことができ、また、ディジタルメディアの空いている部分に追加で写真データを記録することもできるようになり、SDカードの使いまわしができるようになりました。その点、写真フィルムは一度使ってしまうと再利用ができず、家の机や押し入れの中には大量の使用済みの写真フィルムが積み重なることとなりました。さらに、インターネットの普及がディジタルカメラで写した写真データをコンテンツとして流通させることが簡単にできるようしたため、新たな価基準がさらに拡大することになりました。また、当初劣っていた解像度の問題も、ITの発展により写真フィルムにかなり近いレベルにまで改善し、現代では写真フィルム式のカメラに対して圧倒的シェアを握るに至ったのです。このように「破壊的技術(disruptive

technology)」が業界や産業構造などにもたらす劇的な変化を「破壊的イノベーション」と呼んでいます。

「情報産業」では、この「破壊的イノベーション」が度々起こる、または他の業界や産業に対し起こしています。その理由はなぜでしょうか。「情報産業」は、ITを使って主に「ディジタル情報」を生産、収集、加工、提供するなどといった形で業務を行っている産業です。扱う対象が「ディジタル情報」であることが主な原因です。「ディジタル情報」を生み出したのは、クロード・シャノンであり、「情報」の最小単位を「ビット」(確率50%の事象を100%に確定させる「情報量」を1ビットという)と定義し、このことにより、あらゆる「アナログ情報」はディジタル化(数値化)できるようになり、「ディジタル情報」が生み出されるようになりました。そして「ディジタル情報」は“0”と“1”のわずかに二つ数値(二値)の集合体です。この「ディジタル情報」および「ディジタル化(数値化)」こそが、近年で最大の「破壊的技術」であると言えます。

“0”と“1”のわずかに二つ数値(二値)の集合体に変換する「ディジタル化(二値数値化)」はほとんどの場合従来の価値基準より性能は低下します。例えば音楽(音)の場合、音の発生源は楽器などからの物理的な連続量であり「アナログ量」です。これを「ディジタル化(二値数値化)」する際にはどうしても端数を切り上げたり、切り捨てたりして誤差(丸め誤差)が入り込み、情報は削られることになります。また、映像・画像などの場合もディジタルカメラの例で説明したように解像度の問題などにより情報は劣化します。しかし、ディジタル情報にしてディジタルメディアを使えるようになる新たな価値基準のもとでは、従来製品よりも優れた特長を持つことになるのです。このようにして「情報産業」は業界内のみならず、他の業界や産業、特に従来型の従来の価値基準で成長してきた産業などに対し、「ディジタル化」することによる「破壊的イノベーション」をどんどん仕掛けているのです。今後はどんな産業でも「ディジタル化」による「破壊的イノベーション」は避けられない事態となっていくと思われます。

以上、今回は情報産業の主な特徴についてご説明してきました。3項目についてご説明しましたが、まだご説明したい特徴が3つほど残っているので、今回はここまでとさせていただき、のこりを次回(第14回)「情報産業(ビジネス)の特徴(その2)」として説明させていただきたいと思います。

次回も是非ご覧ください。