ITがもたらす不公平な社会、ITの影の部分(その2)

今回のテーマは前回に引き続き「ITがもたらす不公平な社会、ITの影の部分」についてです。

ITは便利で役立つ、強力な技術ですが、強力であるがゆえに使い方を誤ると人類の大きな脅威になり得ます。したがって、決して使い方を誤ってはならず、それを理解するためにあえて影の部分をご説明したいと思います。今回はその2回目で「フェイクニュース」、「ディジタル情報統制」、「サイバー攻撃」の3つ問題について解説したいと思います。

(3)フェイクニュース

「ウソ」はITが生まれる前の実社会にも存在していました。たまには人をビックリさせてからかう方法として「ウソ」が使われることもありました。友達との会話でわざと「ウソ」の話をしてドキっとさせ、最後には「ウソ、ピョーン」などと言って白状してからかっていたものです。しかし、今世界のネット上で流行っている「ウソ」はそんな軽い冗談ではありません。時の米大統領が真顔で顔を真っ赤にして叫ぶ「ウソ」なのです。マスメディアが報道した真実かもしれないニュースを「あれは嘘だ」と決めつけ、「フェイクニュースだ」と罵る、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS:social

networking service)」はこのような事態を招く、大きな要因となってしまったのです。

以前は「ウソ」を見破ることは今より簡単でした。得られた「情報」が「ウソ」か「本当」かを見分ける方法として一番一般的な方法は、いろいろなルートでその「情報」を確認することです。まず最初に、その「情報」を提供した人が「ウソ」を言ってないかを表情や声の状態、以前からの信頼関係などで確認します。人間は特に人の表情には敏感で、ちょっとした変化も見分けることができるのです。人間の脳は、これまで経験したいろいろな情報を複合的に判断し、「ウソ」を言ってないか見分けます。そこで判らなければ、信頼できる他の友人に確認します。それでも納得いかなければ、さらに他の友人・知人に確認するのです。社会的な内容であればテレビをつけてニュース速報をやってないか確認するかもしれません。このように、従来は比較的信頼できる情報ルートがあり、人と人のコミュニケーションという方法を活用することにより「ウソ」か「本当」かを見分けることができました。

それが現代ではメインの情報源として使っているのが、インターネットの「ニュースサイト」や「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」になってきています。ある調査では、米国の成人の約40%がインターネットからニュース情報を得ており、テレビなどの従来型のマスメディアを使う人は減っています。本ブログ その15「ITが社会・生活に与える影響(その1)」ですでに説明したように、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」は共感のメディアと呼ばれ、共感する者同士がつながるメディアであり、自らの意見や主張に近い情報ばかり集める傾向に陥る「確証バイアス」がかかり易いメディアです。そうなると「情報」の中身が「ウソ」か「本当」かではなく、「共感できるか」「できないか」になってしまい、「共感」さえできてしまえば、「ウソ」は本当のことのように広まっていってしまうのです。さらに、ほとんどの「情報」は文字情報のみで伝達されていくので、発言者の表情などをうかがい知ることもできず、ただ「ディジタル情報」の拡散の勢いに任せるだけになってしまうのです。このように「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」は「フェイクニュース」を流したい人にとっては、とても便利なツールなのです。以前の拡声器(メガホン)のようなアナログなツールを使っても、声の届く範囲は限られ、しかも自分の意見に同調する人だけを聴衆として集めるのは大変でした。選挙演説でも、自分の支持者だけを集めることはできず、必ず反対する人が存在し、野次を飛ばしていたのです。しかし「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」は世界中の自分の都合のよい聴衆に対してのみ、直ぐに伝えることができるのです。そして「確証バイアス」がかかり易いため、分断(二極化)を生みやすくなるのです。

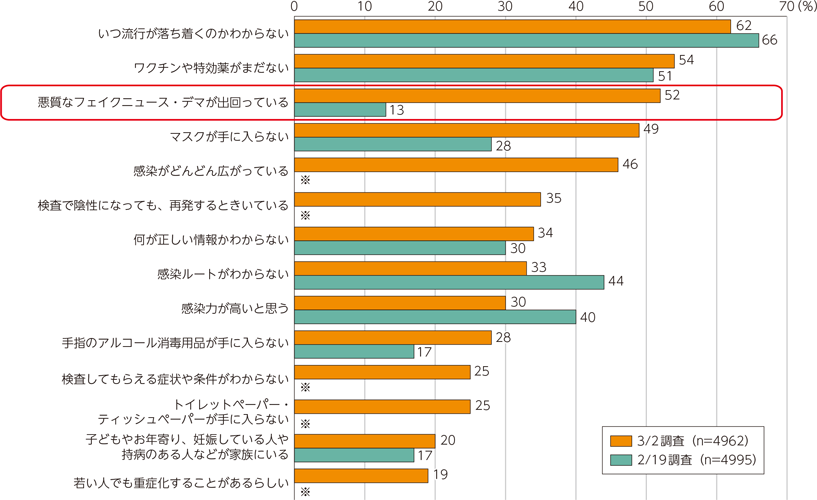

図1:新型コロナウイルスの日本国内での感染で心配な点

総務省 令和2年版 情報通信白書より

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd123110.html

現在、「フェイクニュース」を流す動機としては、Webページの閲覧回数で稼ぐ、政治利用、サイバー攻撃の手段、愉快犯などがあります。Webページの閲覧回数で稼ぐ人達の場合、「フェイクニュース」の閲覧数を増やすテクニックがあるそうです。それは、事実かどうかはともあれ、人々の感情に訴え感情的な状態にする「情報」を流し、「共感」につなげることだそうです。感情的になった人々はその人の意見に共感し易いということです。米国のトランプ元大統領はこのテクニックを使いこなす世界で最も有名な人間でしょう。閲覧回数で稼ぐ人々は閲覧数を増やすためには手段はあまり選びません。SNSに動画を投稿し、その閲覧回数で稼ぐユーチューバーと呼ばれる人たちもいますが、中には犯罪すれすれの過激な動画や、自分の命を危うくしかねないほどの危険な動画を提供する人もいて、こちらも問題となっています。Webページの閲覧回数で報酬を与え、一般人にコンテンツを制作させるというIT企業の創り出したこのモデル自体にも問題があると言わざるをえません。本ブログ その6「続・情報の特徴」でご説明したように、誰も知らない「情報」に価値があります。だからと言って、嘘の情報を流したり、法に触れるような手段を使ってこれまで見たことない映像や聞いたこともない情報を流すのは不健全であり、法やルールなどにより排除されなければなりません。

これらの金銭目的や個人的優越感を得ることを目的とした愉快犯に対しては、法やルールの強化などの対策に効果がありますが、他の政治利用、サイバー攻撃の手段として作られる「フェイクニュース」に対しては、別の対策が必要となります。考えられる方法としては、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」利用者に対し、「フェイクニュース」の危険性を充分理解してもらい、自らニュースの真偽を見分けるスキルを向上させてもらう方法、ネットに流れるニュースの真偽を「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」運営事業者がチェックし、「ウソ」のニュースは削除するか、第三者機関で真偽をチェックするなどの方法が考えられます。

まず、ニュースの真偽を見分ける個人のスキルを向上させることによる対策ですが、これは「フェイクニュース」の対策という面のみならず、「情報社会」と呼ばれる現代を生き抜く上でも大切であり、すべての人が考えるべきものです。「情報」を正しくとらえ、自分や社会に活かしていけるかどうかは我々個人の能力にかかっています。従来の、表情や声の状態、以前からの信頼関係などで確認する方法に加え、いくつか比較的信頼できる情報ルートを増やしておくことが大切です。社会的なニュースに関しては、伝統的なマスメディアの「情報」も有効です。普段からいろいろなマスメディアの報道、主張に耳を傾け、信頼できるマスメディアかを見極めておく必要があります。そして、決して感情的にならず、冷静にいろいろなメディアや情報ルートの意見・主張に耳を傾け、自分なりの判断をしていくことです。伝統的なマスメディアも、より信頼を得られるメディアとなるための改革をはじめています。日本経済新聞によれば、英BBCはこれまでのスクープ報道など速さを追求する姿勢を改め、データ分析やニュースの解説に力点を置く「スローニュース」と呼ぶ報道を強化していく戦略を取り、フランスの通信社APFやテレビのフランス24は仏大統領選を機にネット上の情報の真偽を確認するサイト「クロスチェック」を立ち上げたと報じています。日本でもしばしば政治的配慮から不公平に作られたデータに基づく政治家の答弁があったり、官僚の忖度による「そんな資料は廃棄したので記録がなく分からない」などの「ウソ」ぎりぎりと思われる発言があったりしますが、こういったニュースのクロスチェック機能が日本のメディアにも必要になってくると思われます。

次に、ネットに流れるニュースの真偽を「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」運営事業者がチェックし、「ウソ」のニュースは削除する対策ですが、徐々に進みつつあります。フェイスブックは人工知能(AI)を使って、不適切な投稿をあぶり出し、千人以上のスタッフが確認するという手段で対応したり、コンテンツ表示の優先度を変え、ニュースや企業広告よりも友人、家族による投稿の表示を増やしたり、信頼できる報道機関(メディア)のニュースを優先して表示するなどの仕組みを取り入れようとしています。しかし、この対策は、これまでの土管の存在と言っていた企業(フェイスブック)としての位置付けを変え、その中身に踏み込み、メディアの信頼性の格付けを行うことを意味しており、これにはメディア側からの批判も出ています。また、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」がコンテンツの中身を評価・監視することに関し、その範囲をどこまでやるかの線引きも不明確な状況であり、表現や報道の自由を侵すのではないかと危惧する声も聴かれており、まだまだ課題が多い状況と言えます。

(4)ディジタル情報統制

「ディジタル情報統制」という言葉はあまり使われていないと思います。これに対し、「言論統制」という言葉はこれまで使われることがありました。「言論統制」とは、一般的には、政治権力が検閲などの手段により、新聞、ラジオ、テレビなどのマスメディア報道や出版活動などの言論による思想の表現行為や流通を統制することとされています。日本でも第二次世界大戦前の旧体制下では、極めて厳しい「言論統制」が行われており、特に第二次世界大戦中では統制法規が次々と制定され、メディアへの検閲は厳しく、国民の言論の自由は奪われていました。これに対し「ディジタル情報統制」とは、インターネットなどのディジタルメディアに存在している「ディジタル情報」「ディジタルメディア」に対する「統制」を表しています。

本来、サイバー空間には国境のような物理的な境界線はなく、そこに存在する「ディジタル情報」は自由に移動できるものです。しかし、その自由な行き来を阻止しようとしている国々があります。その一つはIT大国中国です。中国はサイバー空間上に大きな壁を築いています。これを「万里の長城」ならぬ「ネットの長城」とか、「グレート・ファイアウォール(Great

Firewall)」と呼ぶ人もいます。中国国民はこの壁の内側に居て、外部との自由な往来はできない状況下に置かれています。中国当局から、適切ではないと判断された企業のURL(インターネット上にある情報の場所を特定する住所のようなもの)やWebページにアクセスしようとしても遮断され、見ることができない仕掛けになっています。さらに、見ることができても、その内容に「敏感詞」と呼ばれる検閲対象となる不適切なキーワードが含まれていた場合、その文章やページは遮断されてしまいます。中国当局にとって不適切な企業とは、治安に悪影響を与えかねない情報を流したり、そうした情報を見つけたら削除するといった当局の要求に従おうとしない企業です。米グーグルやフェイスブックはこれに該当するため、この壁によってそのサービスは遮断されています。そのため、中国国民は、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS:social

networking service)」として中国版のツイッターと呼ばれる「微博(ウェイボ)」とか対話アプリの「微信(ウィーチャット)」などを利用しています。中国当局はこれらの企業に対し、治安に悪影響を与えかねない情報を見つけたら削除することを義務付けており、そのチェックをする体制を整えています。そしてそのチェック者の数は500万人とも言われており、コスト負担も膨大なものになっています。中国のネット利用者も、これらの検閲を逃れるため、検閲にかからないよう「隠語」を使ってコミュニケーションをしています。しかしこの「隠語」もその内当局の知るところとなり、さらに新しい「隠語」が生み出されるというイタチごっこになっているのです。

さらに2017年6月に、中国政府は「インターネット安全法」と呼ばれるネット上の「ディジタル情報」の管理や統制を強化する法律を施行しました。この法律では「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」への投稿者の実名や身分証の番号、電話番号の確認と、投稿内容を6カ月保存することを義務付けています。実名登録はサイバー空間の「ディジタル情報」を実世界と結びつける有力な手段であり、治安に悪影響を与えかねない情報を流したりする行為に対する抑止効果は大きいと思われます。

中国当局が壁を作る目的はこのような自国民に対するものと、もう一つ他国に対するものがあります。その目的は自国の財産である「データ資源」を他の国に勝手に持っていかれないようにすることです。中国は「データ資源」を国土と同じように主権の及ぶ範囲と捉えています。主権の保護を強化するため「インターネット安全法」は、中国で収集、作成した個人情報や重要なデータは中国国内で保存することを義務づけました。もしも業務上必要となり、これらの「情報」を国外へ持ち出す場合には、中国側の審査を受ける必要があります。さらに、さまざまな状況下で中国当局の審査をうけなくてはならなくなりました。少なくとも年に1回はインターネットの安全性やリスクの存在について中国側の検査を受け、報告することを義務付けられています。また「インターネット安全法」は外国企業を含めたインターネット関連商品に対する、中国基準への適合義務を課しました。これにより、中国基準に合致させるための追加コストや、セキュリティー情報などが中国側へ流れることなどが懸念されています。

この法律に基づき、さっそく規制強化がされています。これまで「グレート・ファイアウォール(Great Firewall)」の監視をかいくぐる方法として、VPN(Virtual

Private Network)と呼ばれる壁に穴を開ける方法が使われていました。この方法で個人的な通信路を中国外と結ぶことにより、禁止されている米グーグルやフェイスブックのサービスも使うことができました。しかし、中国当局はこの方法を可能にするソフトウェアの販売を禁止するなど、この抜け穴も塞ごうとしています。中国へ進出する海外企業は、この手段を封じられることにより、社内の通信も滞るなどの問題が発生しています。中国当局の規制強化は海外企業のみならず、国内のIT企業へも向けられています。習金平国家主席は「ネットの安全がなければ国家の安全もない」と考えているとされています。この強い思いで中国IT大手の「微信(ウィーチャット)」を展開する騰訊(テンセント)や「微博(ウェイボ)」を展開する新浪(シナ)に対し、「インターネット安全法」に定められたネット空間の安全管理が不十分だとして安全法違反の疑いで調査をしました。このように当局の風当たりが強いため、中国ネット企業も当局の顔色をうかがいながらの事業運営を迫られています。騰訊(テンセント)はAIを利用した会話サービスもありますが、そのAIが不適切な発言をしてしまったことでも問題となっています。海外、特に米国のIT企業は中国という巨大市場を前に、さらに厳しい対応を迫られています。グーグルとフェイスブックは現在壁の外側に追いやられていますが、何とか中に入ろうと中国当局との距離感をいつも探っていますし、現在、内側に居るアップルやアマゾンは当局の反感を買わないよう、行儀よく、おとなしくしている必要があります。アップルは中国国内のデータを持ち出さずに済むように、中国国内にデータセンターを建設すると表明しています。

国レベルでも、この「ネットのディジタル情報に対する管理・統制を国家主権の問題」と位置付ける中国の政策には対応を迫られています。特に自国にも巨大な「データ資源」を持つ米国とは攻防が繰り広げられています。中国企業による米国の国際送金大手のマネーグラム社の買収を個人データ流出を懸念し阻止したり、米国市民の機微な個人情報が外国企業に渡らないような厳しく審査するルールを作るなどしています。欧州連合(EU)も「一般データ保護規則(GDPR)」で個人情報を保護するルールを強化していますが、保護主義的な動きは阻止する方向でも動いています。日米欧のスタンスは、個人情報以外の商業データなどに関しては、自由な流通がされるべきだというものです。このようなデータの流通が阻害されると、健全な企業活動ができなくなり、産業の発展が妨げられると主張し、折に触れ中国へデータの開放を求めていく方針のようです。このようにサイバー空間の「ディジタル情報」を巡っては、国を挙げた獲得に向けたせめぎ合いが起こっています。

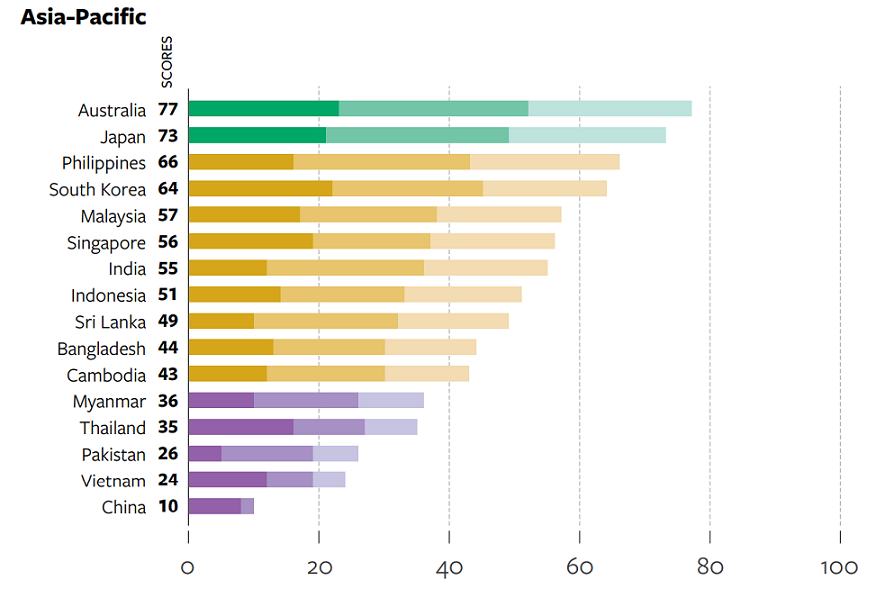

図2:アジア太平洋のインターネット上の自由度(高い値ほど自由)(2019年)

「Freedom on the Net 2019」から抜粋

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2019-11/11042019_Report_FH_FOTN_2019_final_Public_Download.pdf

(5)サイバー攻撃

サイバー攻撃は、サイバー空間の「ディジタル情報」やサイバー空間を支えるサーバーやネットワークなどのITインフラに対する攻撃です。実世界のさまざまな「情報」がサイバー空間へマッピングされるようになり、つながりを持つことにより、サイバー空間への攻撃が実世界へ与える影響も大きくなってきました。攻撃の目的も、当初は著名なWebサイトのホームページを改ざんしたり、サーバーの負荷を上げてつながりにくくして人を困らせるなどの愉快犯的な目的が多くを占めていましたが、その後、個人のアカウント情報(パスワード)とかクレジットカード番号などの個人情報を盗み、銀行口座からの引き落としやクレジットカードで高額商品を購入するなどの犯罪行為が多くなり、ついには、国家の社会インフラの破壊を狙った国レベルのテロ行為へと拡大しています。これは、実世界のディジタル化が進み、実世界に直接攻撃を仕掛けなくても、サイバー空間に攻撃を仕掛けることにより実世界へ攻撃することができるようになったためです。しかも、犯罪者はサイバー空間を上手く使って逃亡するため、姿を見ることができなかったり、すぐに姿が見えなくなってしまいます。またITを使った攻撃は、とても作業効率がよく、それほど人や金をかけなくても、大規模な攻撃を行うことができてしまうのです。

サイバー攻撃を仕掛ける者は、いつも「セキュリティーホール」という安全性が欠けているセキュリティー上の抜け穴を狙ってきます。IT技術者は「セキュリティーホール」を作らないよう努力をしていますが、作っている論理が複雑すぎて、なかなか無くなりません。最近も、中央処理装置(CPU:Central

Processing Unit)に欠陥が見つかり、本来アクセスできないパスワードや機密情報などが盗み取られる懸念が発覚しました。この「セキュリティーホール」はインテルやアドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)、アームホールディングス(ARM)の中央処理装置に共通する欠陥であるため、その影響は大きく、その対象チップの数は数十億個と言われています。今使われている「スマートフォン」にも影響があり、我々消費者も常にこのようなセキュリティー情報には気を付けておき、タイムリーにオペレーティングシステム(OS:operating

system)をバージョンアップするなどの対策をする必要があります。

「セキュリティーホール」は基本的に設計ミスです。サイバー攻撃者はこの他人のミスを見つけるのを楽しみにしています。そして、そのミスを発見した時、それを攻撃することにより、その設計者に打ち勝ったと優越感を持ち、自己満足しています。しかし、ITシステムにおいて最大のセキュリティーホールはいつでも「人間」です。いくら頑丈な「ドア」や優れた「鍵」を作っても、人間が「鍵」をどこかに忘れて置いてきてしまったり、「鍵」を開けっぱなしにしたりすれば、泥棒は簡単にその家に入ることができるのです。「人間」はときどき面倒くさいことをやらずにさぼってしまう、そんな時が最大の「セキュリティーホール」になってしまうのです。よく耳にする個人情報流出の原因は、ルールを守らず個人情報へのパスワードをかけていなかった、とか外部の不審メールを開けてしまった、などの人為的ミス(ヒューマンエラー)が多くを占めています。さらに、身内のものが犯罪者になる内部犯行になると防ぎようがありません。信頼する内部の人間が悪意をもって個人情報などを盗み取ろうとすれば、どんな頑丈な仕掛けを作っても破られてしまうでしょう。これは実世界のシステムも同じ話です。

以前のサイバー攻撃は単発的で個人的でしたが、その攻撃によるメリットが増すにつれ、複合的かつ組織的になってきています。サイバー攻撃を裏で支える仕掛けとして「ダークウェブ」と呼ばれる闇サイトが暗躍しています。この闇サイトは特殊なブラウザーを使うなどしなければ接続できないようになっており、一般の人間が検索しても表示されず、アクセスできない仕組みになっています。そこでは、闇の情報提供者の匿名性が確保されており、サイバー攻撃を仕掛けるための「ウィルス」や「マルウェア」が販売されていたり、違法入手したカード情報なども簡単に手に入ると言われています。売っている物は、個人のものだけでなく、企業の設計図などの機密情報まで揃っていると言われています。これに対し、米連邦捜査局(FBI)や日本の警察庁も実態調査や摘発に乗り出していますが、IPアドレスを頻繁に変更するなどの方法で取り締まりから逃れており、摘発も困難な状況になっています。

このような状況の中、サイバー攻撃によるネット犯罪も規模が大きくなるばかりです。特に金融資産を狙った犯罪は損害額が大きくなり、社会問題化しています。2017年に世界99カ国に一斉に広がった「ワナクライ」と呼ばれるサイバー攻撃は、世界中の国のユーザーを恐怖に落とし入れました。この「ワナクライ」は、これに感染すると、パーソナル・コンピューター内のデータが暗号化されて使えなくなり、それを使えるように復旧する代わりに金銭を要求してくる身代金型ウィルスです。しかも、この支払には「仮想通貨」の「ビットコイン」で行うよう指示され、その額は当時のレートで300ドル分を要求されました。そして今サイバー攻撃者が狙う一番のターゲットは「仮想通貨」です。2018年1月には日本の仮想通貨取引所である「コインチェック」から時価で約580億円もの仮想通貨が盗まれる事態となりました。この原因は「仮想通貨」を入れておくサイフの管理状態があまり厳しくなかったため、犯人に抜き取られてしまったものです。日本では長いサイフをズボンの後ろポケットに入れて歩く男性や、サイフが見える状態で口を開けたバッグに入れている女性などを見かけますが、あれと同じことをサイバー世界でやってしまったのです。悪意を持った人間からすれば、どうぞ盗んでくださいと言っているようなもので、これではたやすくサイフを盗まれてしまいます。そして、サイバー空間の巨額の資産があっと言う間に犯人の元へと移動されてしまいます。かなり古い話になってしまいますが、1968年12月10日に東京都府中市で発生した三億円強奪事件は、その金額の多さで社会的に大きな関心を呼びました。しかし、今回の事件はその200倍に近い金額が、ほんの20分の程度の間に持っていってしまっているのです。それも警察官に変装したり、偽の白バイを作ったり逃走用の車を用意したり、そんな面倒なことはせずにです。そのニュースを聞いた我々も、現金で3億円とか金塊で2億円分と聞くとすごい事件だと感じますが、仮想通貨560億円分と聞いても何かピンと来ません。実際のモノのイメージが湧かない。サイバー空間の「ディジタル情報」とはそんなものなのです。何か軽い感じがしてしまうのではないでしょうか。しかし、このようにして、事件のディジタル化により凶悪化した犯罪に対し、不感症になっていくのは恐ろしいことです。

今回の「コインチェック」の事件の犯人は、個人的なものかもしれませんが、国家レベルで起こされている恐れもあります。サイバー攻撃は、その効果が大きくなることにより、国家レベルでもメリットがある攻撃になってきています。高額なミサイルや原子爆弾を開発するより、簡単に低コストで遠く離れた国を攻撃することができる。先進国の社会インフラシステムはディジタル化が進んでいます。電力網、水道システム、ガス配給網、鉄道、自動車、航空機などの交通網、テレビ・ラジオなどのマスメディア、電話網、金融・銀行ネットワークなどのシステムが高度にディジタル化されています。その一つでも動きが麻痺すれば、社会は混乱しパニックを起こし、機能停止に追い込まれてしまいます。ミサイル攻撃をするまでもなく、敵に大打撃を与えることが可能になっているのです。実際にそれは現実になってきており、2017年にウクライナは社会インフラへのサイバー攻撃により停電が発生したり、政府機関のITインフラが使えなくなったりする被害が出ています。米国も北朝鮮に対し、インターネットの遮断を仕掛けるなどの攻撃を行っているそうです。日本のように特に高度にディジタル化された社会では、このような国家レベルのサイバー攻撃に対する対策を急ぐ必要があります。しかし、日本企業のサーバー防御対策は一般的に遅れているとされ、特に中小企業の対策について強化される必要があります。サイバー攻撃者は「セキュリティーホール」を狙ってくると説明しましたが、中小企業の対策遅れが「セキュリティーホール」となり、そこを足場に侵入してくる可能性が高くなっています。国レベルの対策として、自衛隊にはすでに「サイバー防衛隊」を設け、110人規模でサーバー空間の専守防衛にあたっています。また社会インフラへの攻撃を想定し、攻撃を受けた時の対処方法を確認する訓練なども実施しています。その効果・実力については今年のオリンピックをサイバー攻撃による混乱なく乗り切ることが、その最初の試金石になるかもしれません。

図3:サイバーセキュリティ上の脅威の増大

総務省:「サイバー攻撃の最近の動向等について」より抜粋

https://www.soumu.go.jp/main_content/000722477.pdf

以上、今回はITの影の部分として「フェイクニュース」、「ディジタル情報統制」、「サイバー攻撃」の3つについて説明しました。次回はこれに引き続き、「追いつかない法制度」の問題、「兵器への応用」、「ロボットや人工知能職を奪われる」、「IT依存」の問題について解説したいと思います。